Art Sud

Carlos Freire a établi son atelier à une porte, celle d’un saint peu orthodoxe et surtout peu scrupuleux en matière de bonnes mœurs sur la scène parisienne… puisqu’on peut trouver notre photographe Porte Saint-Denis. Le Brésilien Carlos Freire se situe donc au seuil changeant des passions humaines, à la lisière de tout ce qui agite l’âme et le corps de ses contemporains. Rien d’étonnant à trouver ce redoutable observateur, ce fin détecteur de mensonges, à une porte qui, tout en étant sainte, a son revers de fortune, sa face d’ombre, sa doublure séditieuse. Les bas instincts, les petites et les grandes vertus frappent à sa porte à tour de rôle et Carlos Freire, qui est l’huissier fidèle de sa chambre obscure, accueille attentivement chacun des témoignages de la beauté — misère et gloire réunies —.

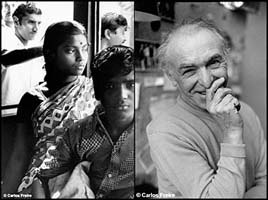

S’il a choisi 1968 pour venir à Paris, ce pourrait bien être l’indice d’une aimantation certaine pour l’agitation, celle des êtres et des villes. L’objectif du photographe après s’être longtemps arrêté sur les visages, frôle aujourd’hui les villes et cristallise délicatement, sans les figer tout à fait, les traits vibrants des métropoles les plus fascinantes du globe : Alexandrie, Calcutta, Kyoto, Naples…

C’est en 73 qu’il commence sa carrière de photographe par les visages. Reporter littéraire des regards les plus aigus de notre temps, il rencontra celui de son presque compatriote Claude Lévi-Strauss, ceux de Marguerite Yourcenar, Francis Bacon, Jorge Amado, Laurence Durrell, François Cheng… Visages illustres donc, visages savants qui nous parlent et font de cette formidable galerie de portraits une sorte de conservatoire de musique, d’Académie non académique, de Panthéon sans pierre tombale. Ces portraits semblent au contraire soulever de leur énergie propre la pierre et la tombe, et briser pour toujours l’idée que l’éternité est inféodée à la mort.

Les portraits de Carlos Freire, vivants de toute leur puissante respiration de papier glacé, sont naturellement en trois ou quatre dimensions, ils vous tendent la main malgré leur honorabilité et la distinction sans égale des œuvres prestigieuses qu’ils dissimulent à peine sous leurs regards. Les pigments de la photo dialoguent plus avec la littérature qu’avec la peinture, et peut-être même plus avec la musique qu’avec les mots. Une chose est certaine, la photographie agit et traverse la surface plane du papier d’impression, elle n’est déjà plus une image. C’est du moins ce que semblent nous dire les villes de Carlos Freire. Je ne crois pas que « Tout doit disparaître » (titre ô combien emblématique de son exposition à la Maison de l’Amérique Latine en 2001) soit un avertissement funeste, un cri avant le néant. « Tout doit disparaître » pourrait bien être au contraire l’invitation au voyage de ce grand visionnaire, comme si ce qu’il nous proposait à voir n’était qu’un premier état, une première étape — pour filer la métaphore bourlingueuse — vers quelque chose d’autre, de plus substantiel, de moins immédiat. Le noir et blanc qui enveloppe et développe la présence-absence de ses clichés suggère que nous avons peut-être affaire au fantôme d’une œuvre à venir qui se composera ou se décomposera en lieu et place du cerveau et de l’âme du spectateur. « Tout doit disparaître » relève plus du mot d’ordre que du « fatum » désabusé, et plus encore du slogan énergique que de la litanie apocalyptique. Carlos Freire est un homme errant luttant contre l’errance, évoquant la disparition comme les orientaux invoquent le mauvais œil pour mieux l’esquiver. Tout sera sauvé par lui, les hommes et les villes, les grands et les petits : quand je vois les yeux de Yourcenar ils entrent en moi et j’entre en eux, mon regard d’anonyme se place sous la garde vigilante de son œil supérieur et sur-vit. Nos jeunes yeux sont sauvés par leurs illustres ancêtres, et nos corps solitaires par les corps souples et nombreux des villes.

Si Carlos Freire lutte contre l’éphémère, il dispose pour ce faire de moyens pauvres et nobles : une main, un œil, photo-sensibles et tout dévoués à la lumière dont il connaît tous les prénoms. Orienté par elle, comme l’héliotrope amoureux, le photographe voyage à la découverte de nouvelles qualités d’éclairages pour nuancer sa palette : hier en Inde aujourd’hui à Alep où, dit-il, la lumière se faufile en tous points de l’espace, sans oublier une seule entaille, un seul recoin sous sa caresse. Cet homme aux allures de conquistador en impose à l’éternité, absorbe le temps désinvolte, le piège puis le restitue en un jour plus durable. Que son œil soit passé des hommes illustres aux villes anonymes — anonymes de porter tous les noms à la fois — cela prouve l’espoir d’un artiste qui, comme Chateaubriand en son temps, avait su remarquer que les villes seules rajeunissent en vieillissant : oui, le paysage humain tel qu’il existe dans l’œuvre de Carlos Freire semble ressusciter, retrouver un souffle qu’on croyait épuisé.