Editions Nereus 2008

Préface au catalogue de l’exposition

« Paris Peinture »

Cette exposition n’est qu’une toile tissée par une araignée indiscrète.

Rien n’aurait fait reculer l’opiniâtre ouvrière. J’entrepris donc de la suivre dans ses zigzags, répondant à une stratégie connue d’elle seule. Les alvéoles numériques des quartiers, les rubans multicolores des lignes de métros se démultiplièrent au gré de nos pérégrinations, élargissant la ville tous azimuts, débordant sur la banlieue, ouvrant sur mille lieux de travail, si dissemblables mais toujours si intimes : un atelier obscur et froid, une grange à tableaux baignée de soleil et tapissée de moisissures, un dixième étage noir et orageux, un atelier de la Ville de Paris aux allures de perchoir à oiseaux, moderne et fonctionnel… D’une amitié à une autre, d’un numéro de téléphone griffonné sur un ticket de bus au souvenir plus vague d’un nom de rue, la toile s’est enrichie d’elle-même, créant des poches d’ombres sur certains endroits, libérant des flots de lumières sur d’autres. Les peintres ici présents auront été les véritables artisans de cette merveilleuse géographie mentale rassemblant tout ce que Paris compte de plus varié et de plus détonnant.

Ces Parisiens, de naissance ou d’adoption, venus pour certains des quatre coins du monde, nous auront permis de faire le point sur la nécessité de peindre aujourd’hui, alors que tant de formes rivalisent entre elles dans le domaine des arts plastiques. Les voilà donc réunis pour la première fois sous un même étendard, aux armes toujours victorieuses : gouache, encre et acrylique. Derrière un titre volontairement cocardier se cachent au moins une douzaine de nationalités différentes. Nés à Cordoba, Cancale, Florence, Bruxelles, Athènes ou Saint-Germain des Prés, ils ont choisi Paris qui, sous l’effet d’un climat peu ordinaire, sait parfois retrouver les brumes noyées de la pampa argentine, adoucir l’ardeur d’un soleil trop franc sur ses immeubles presque florentins et, lorsque le jour se lève autour de ses quais solidement perpétués à l’infini, faire résonner l’écho grinçant de quelques mouettes fouettant le ciel comme en Bretagne. L’on se dit qu’en effet Paris a bien tous les talents du monde !

En quelques semaines les rendez-vous furent pris et j’allais, avec l’innocente exaltation des premières heures, de portes en portes à la manière d’un commis voyageur. Deux ou trois coups de sonnette : un visage, un atelier, une oeuvre entrouverte, un silence, un apprivoisement réciproque.

Le premier rendez-vous eut lieu chez Jan Voss . Entre les lignes pures des tours de béton armé, des îlots clairsemés de maisons bourgeoises survivent non loin du RER comme si, aux portes sud de Paris, l’on hésitait encore entre ville et campagne. En fond de cour, dans un atelier aux volets bleu ciel, Jan Voss traverse aisément, faussement volubile, cette apparente contradiction qui n’est pour lui qu’une évidente association d’idée : des formes aux allures sèches viennent s’abreuver aux couleurs tendres et vivifiantes de ses aplats, flaques dûment circonscrites au sein desquelles arbres, chiens, œil, main se dissolvent sans toutefois se perdre. Nous nous sommes promenés ensemble dans l’atelier comme des gamins dans un grenier. Le moteur d’un camion ronflait au bout de l’allée tandis qu’un encadreur s’affairait, déposant des collages fraîchement piégés sous des emboîtages de verre à l’américaine.

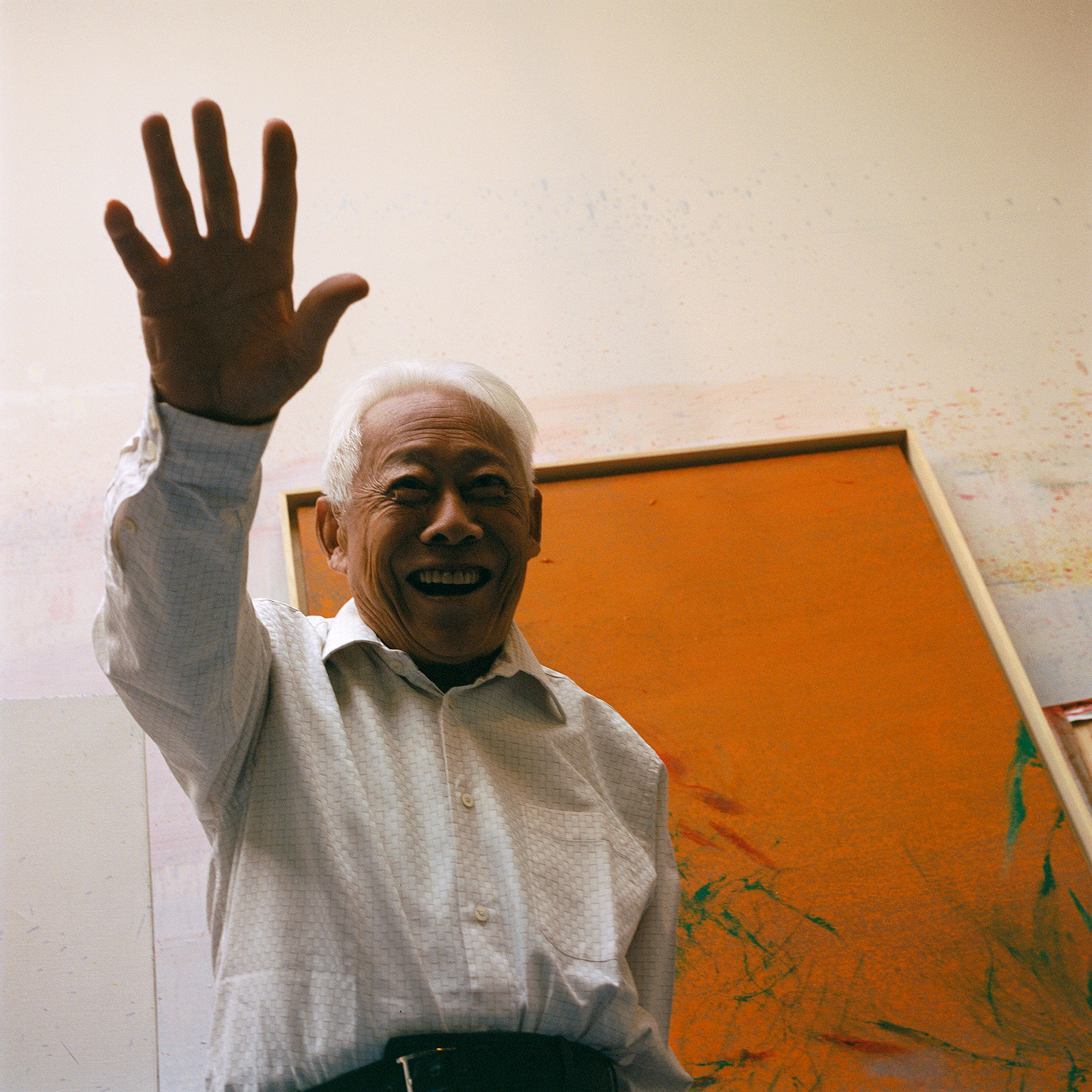

Une fin de matinée frissonnante, la lumière laiteuse estompe les angles, les murs flottent sur les trottoirs qu’alourdit à peine la carrosserie lustrée des voitures. Nous distinguons une porte métallique derrière laquelle s’abritent deux petits chiens gesticulants entourant un chartreux presque solennel dans son indifférence. L’animale escorte conduit le visiteur jusqu’à l’ascenseur que l’on serait tenté de renommer « élévateur » puisqu’il mène au centre de l’atelier. Zao Wou-Ki , en blouse blanche, tente d’éliminer les traces de sa dernière bataille avec la « couleur rouge » : mouchetis orangés de coups de pinceaux intempestifs sur ses manches, sa peau, qu’il partage volontiers en vous serrant la main… Les pigments, les couleurs les plus essentielles, l’échelle chromatique complète en ses degrés extrêmes, se sont donné rendez-vous dans ce quartier de Paris. Et c’est une joie de découvrir, au-delà des couloirs pâles de cette ville parfois anémique, des chambres irisées qui s’ouvrent, semblables à l’éclosion d’un prisme sur la neige quand un rayon vient frapper la face blanche du monde et la doter soudain des infinis blasons du ciel.

Une fin de matinée frissonnante, la lumière laiteuse estompe les angles, les murs flottent sur les trottoirs qu’alourdit à peine la carrosserie lustrée des voitures. Nous distinguons une porte métallique derrière laquelle s’abritent deux petits chiens gesticulants entourant un chartreux presque solennel dans son indifférence. L’animale escorte conduit le visiteur jusqu’à l’ascenseur que l’on serait tenté de renommer « élévateur » puisqu’il mène au centre de l’atelier. Zao Wou-Ki , en blouse blanche, tente d’éliminer les traces de sa dernière bataille avec la « couleur rouge » : mouchetis orangés de coups de pinceaux intempestifs sur ses manches, sa peau, qu’il partage volontiers en vous serrant la main… Les pigments, les couleurs les plus essentielles, l’échelle chromatique complète en ses degrés extrêmes, se sont donné rendez-vous dans ce quartier de Paris. Et c’est une joie de découvrir, au-delà des couloirs pâles de cette ville parfois anémique, des chambres irisées qui s’ouvrent, semblables à l’éclosion d’un prisme sur la neige quand un rayon vient frapper la face blanche du monde et la doter soudain des infinis blasons du ciel.

Le RER nous conduit un début d’après-midi au sud-est de Paris. Un boulevard aux enseignes laquées fait vibrer des idéogrammes jaunes et rouges, allumant quelques feux sur le bitume encore humide. Les quartiers de la ville se distribuent autour d’un rond-point telles les heures régulières d’un cadran précis. Des paquets de nuages très blancs vont et viennent inexorablement si bien qu’en quelques secondes les massifs de jonquilles s’effacent dans la nuit comme si, longeant les parterres nous avions fait nous-mêmes avancer les aiguilles folles de cette grande horloge fleurie. Il n’a pas été simple de trouver l’adresse. Le numéro est dissimulé entre des maisons jumelles. Nous courons de l’une à l’autre, sous les averses chaudes du printemps, dans l’impatience de déceler le nom caché : Chu Teh-Chun . On nous indique un hangar, au fond du jardin. Nous franchissons des haies de rosiers et de farouches buissons métalliques semés abondamment par le sculpteur Albert Ferraud afin qu’ils puissent, chaque jour, guider les pas de son vieil ami jusqu’à l’atelier.

Retour sur Paris. Après une pluie plus têtue que les précédentes, nous prenons la direction de Montparnasse où nous attend, au dernier étage d’un hôtel particulier, Jean Cortot . Dès lors, confiant son âme au destin improbable, l’on se voit contraint d’enjamber une passerelle légère et haut perchée entre l’escalier et la porte d’entrée. Sept étages vous séparent du vide : un abîme devant lequel Jean vous sourit, bras ouverts, d’une aisance déconcertante. Tout est question d’équilibre en effet, dans cet atelier qui ressemble à une volière où les papiers, d’une panière à une autre, font battre leurs ailes aquarellées. Jean les découpe, les peint, les collectionne puis attend patiemment qu’une phrase vienne se poser sur l’un d’eux, prendre appui dans l’air avant de venir s’inscrire dans le tableau en formation.

De retour au sud, à Arcueil, laissez la demeure seigneuriale de Jean Raspail sur votre droite pour entrer directement dans le jardin. Le portail s’ouvre tout seul. Alors, vous avancez jusqu’au palmier qui, de son panache cendré, triomphe seul dans la cour et vous cède le passage jusqu’au chalet peuplé de masques colombiens. Vous tentez de vous frayer un chemin entre les sculptures et les tableaux quand un rire bienveillant tonne au loin : c’est Antonio Segui qui salue ses visiteurs. Sur une table en bois noueux, produit des forêts tropicales, fume un maté odorant.

De retour au sud, à Arcueil, laissez la demeure seigneuriale de Jean Raspail sur votre droite pour entrer directement dans le jardin. Le portail s’ouvre tout seul. Alors, vous avancez jusqu’au palmier qui, de son panache cendré, triomphe seul dans la cour et vous cède le passage jusqu’au chalet peuplé de masques colombiens. Vous tentez de vous frayer un chemin entre les sculptures et les tableaux quand un rire bienveillant tonne au loin : c’est Antonio Segui qui salue ses visiteurs. Sur une table en bois noueux, produit des forêts tropicales, fume un maté odorant.

Non loin de là Vladimir Velickovic vous vise d’abord d’un œil électronique avant de vous ouvrir la porte blanche de son laboratoire d’analyse des troubles humains. On prend un café entre deux rats empaillés et un crâne de bête sauvage dont on n’ose déterminer l’identité. Au-dessus du lavabo, cette phrase de Ben : « Merde à la Culture ».

Non loin de là Vladimir Velickovic vous vise d’abord d’un œil électronique avant de vous ouvrir la porte blanche de son laboratoire d’analyse des troubles humains. On prend un café entre deux rats empaillés et un crâne de bête sauvage dont on n’ose déterminer l’identité. Au-dessus du lavabo, cette phrase de Ben : « Merde à la Culture ».

Nous voici de nouveau au cœur de Paris, non loin de la rue Saint-Placide. On hésite, on sonne à toutes les portes, on frappe aux carreaux des ateliers voisins quand soudain le voici qui descend l’escalier. D’une élégance d’acteur américain, celui qui fut pour Hollywood l’assistant français de Vicente Minnelli nous accueille avec une courtoisie chaleureuse et riante. Timidement, nous entrons dans la pièce unique. Des rideaux sombres coulent le long des vitres de l’atelier, refroidissant des murs presque pompéiens. Le peintre, d’un geste calculé, manipule alors ces grands pans de tissu opaque. Et, d’une tige de métal obéissante et souple, comme un dresseur place dans l’arène les fauves qu’il ne quittera plus jamais des yeux, Claude Garache maîtrise la lumière, réservant pudiquement ses nus rouges au filtre ombré des voilages.

Banlieue parisienne, nouvelle version : une large avenue bordée de peupliers vert foncé nous mène près d’une impasse où, derrière un bolide de course, coulissent silencieusement les portes de l’atelier. De sa voix très douce, aux accents parfois railleurs, Jacques Monory évoque New York, Robert Franck, son amour des métropoles. Mais c’est pourtant bien au cœur de ses toiles, sous les phares bleus ou jaunes d’une cité singulière, qu’il semble avoir élu domicile, auprès de Paule, sa femme, qui toujours le rejoint au sein de ses « Enigmes ».

Fin d’après-midi, Métro Gallieni. Le ciel est noir éclairant d’une flamme acide les tags du périphérique. Jean Rustin a transbahuté son atelier et ses souvenirs à l’est de Paris, au sommet d’une tour où son intranquille vision des hommes goûte à un oxygène plus rare et plus souillé qu’ailleurs. Là, des colonnes de documents ensablés de poussière s’élèvent noblement, transformant l’atelier en une sorte d’Arcadie intemporelle. Des partitions jonchent le sol de ce lieu où le quotidien a su trouver ses rites. Ici, chaque geste laisse une trace, chaque parole soulève les volumes non reliés de la mémoire. Enfin, parce que rien ne doit s’échapper par les vitres où les vents sifflent et s’engouffrent, les violons du peintre se sont refermés sur eux-mêmes, à jamais.

Fin d’après-midi, Métro Gallieni. Le ciel est noir éclairant d’une flamme acide les tags du périphérique. Jean Rustin a transbahuté son atelier et ses souvenirs à l’est de Paris, au sommet d’une tour où son intranquille vision des hommes goûte à un oxygène plus rare et plus souillé qu’ailleurs. Là, des colonnes de documents ensablés de poussière s’élèvent noblement, transformant l’atelier en une sorte d’Arcadie intemporelle. Des partitions jonchent le sol de ce lieu où le quotidien a su trouver ses rites. Ici, chaque geste laisse une trace, chaque parole soulève les volumes non reliés de la mémoire. Enfin, parce que rien ne doit s’échapper par les vitres où les vents sifflent et s’engouffrent, les violons du peintre se sont refermés sur eux-mêmes, à jamais.

Cap sur la Place d’Italie. Il fait très beau, c’est le 1er mai, des brins de muguet à la boutonnière, nous annonçons notre arrivée. La pièce n’est pas très grande mais fonctionnelle. Une affiche est placardée sur la porte que nous venons de refermer : une exposition collective dans les années 60, tout le monde est présent, les figuratifs, les abstraits, sans distinction ! On aperçoit tout de suite une table encombrée d’objets et de lettres, sortes de fétiches, témoins de ses plus belles rencontres : Beckett, Bram Van Velde, un cuivre immaculé reçu des mains de Morandi… Geneviève Asse a deux petits ateliers l’un sur l’autre dans le même immeuble, l’un sent la térébenthine, l’autre pas. Rien ne les relie vraiment et je songe à ces eaux étroites qu’elle n’a de cesse de séparer d’un trait vertical, peu définitif et souvent vibrant, comme une corde dont elle aurait appris la note unique. On entend, ce matin-là, des cris d’enfants provenant de l’école maternelle d’en face.

Cap sur la Place d’Italie. Il fait très beau, c’est le 1er mai, des brins de muguet à la boutonnière, nous annonçons notre arrivée. La pièce n’est pas très grande mais fonctionnelle. Une affiche est placardée sur la porte que nous venons de refermer : une exposition collective dans les années 60, tout le monde est présent, les figuratifs, les abstraits, sans distinction ! On aperçoit tout de suite une table encombrée d’objets et de lettres, sortes de fétiches, témoins de ses plus belles rencontres : Beckett, Bram Van Velde, un cuivre immaculé reçu des mains de Morandi… Geneviève Asse a deux petits ateliers l’un sur l’autre dans le même immeuble, l’un sent la térébenthine, l’autre pas. Rien ne les relie vraiment et je songe à ces eaux étroites qu’elle n’a de cesse de séparer d’un trait vertical, peu définitif et souvent vibrant, comme une corde dont elle aurait appris la note unique. On entend, ce matin-là, des cris d’enfants provenant de l’école maternelle d’en face.

Plus au nord loge Alexandre Hollan, dans un atelier comme façonné au creux d’un arbre médiéval, servi par un escalier en colimaçon, à peine domestiqué par le maître des lieux. Le peintre vous précède suivant le chemin d’une vigne imaginaire jusqu’au faîte où souffle enfin le vent méditatif de ses vies silencieuses.

Plus au nord loge Alexandre Hollan, dans un atelier comme façonné au creux d’un arbre médiéval, servi par un escalier en colimaçon, à peine domestiqué par le maître des lieux. Le peintre vous précède suivant le chemin d’une vigne imaginaire jusqu’au faîte où souffle enfin le vent méditatif de ses vies silencieuses.

Direction Porte d’Orléans. Un bus nous trimballe un mardi chez Sam Szafran . Nous descendons à Malakoff. Faisant les cent pas sous l’abribus, nous guettons ce visage que nous ne connaissons pas. Un petit monsieur au costume usé nous rejoint. Nous le dévisageons, amusés, esquissant un sourire de connivence prudente. Lui, inquiet, monte dans le premier bus et s’enfuit. Un autre arrive, plus mince, avec un pull tricoté qui pourrait bien être notre homme. Mais il passe son chemin. Au coin de la rue, un gros chien jaune trottine docilement aux côtés de son maître. Une allure d’étudiant, les yeux rieurs visibles à cent mètres, une courte chevelure rousse délavée, broussailleuse, ravivée par des pommettes de braise et de son, Sam Szafran nous accoste : « Docteur Lowenstein, I presume ? ». La journée sera longue, d’autres suivront. C’est le début d’une initiation aussi liante, tortueuse et enveloppante que le sont les acrobaties du caoutchouc autour de l’escalier, grimpant hors de toute mesure à l’assaut du temps. Désireux de trouver la source, heureux de n’en jamais voir la fin, nous referons le chemin plusieurs fois ensemble.

Direction Porte d’Orléans. Un bus nous trimballe un mardi chez Sam Szafran . Nous descendons à Malakoff. Faisant les cent pas sous l’abribus, nous guettons ce visage que nous ne connaissons pas. Un petit monsieur au costume usé nous rejoint. Nous le dévisageons, amusés, esquissant un sourire de connivence prudente. Lui, inquiet, monte dans le premier bus et s’enfuit. Un autre arrive, plus mince, avec un pull tricoté qui pourrait bien être notre homme. Mais il passe son chemin. Au coin de la rue, un gros chien jaune trottine docilement aux côtés de son maître. Une allure d’étudiant, les yeux rieurs visibles à cent mètres, une courte chevelure rousse délavée, broussailleuse, ravivée par des pommettes de braise et de son, Sam Szafran nous accoste : « Docteur Lowenstein, I presume ? ». La journée sera longue, d’autres suivront. C’est le début d’une initiation aussi liante, tortueuse et enveloppante que le sont les acrobaties du caoutchouc autour de l’escalier, grimpant hors de toute mesure à l’assaut du temps. Désireux de trouver la source, heureux de n’en jamais voir la fin, nous referons le chemin plusieurs fois ensemble.

La boussole vire à l’ouest cette fois-ci. L’air est vif en ce matin radieux. Nous arrivons très vite à l’adresse indiquée. Nous voici devant une grille noire avec son interphone, une boîte aux lettres totémique baille paresseusement en attendant sans doute des nouvelles de Tahiti ou de Bora Bora. Entre deux coupes de champagne Ladislas Kijno nous parle des rencontres qui ont émaillé sa vie, de son ami Atlan qui, en Algérie, au milieu d’une immense exploitation avait élu un arbre pour ami. Après d’âpres négociations, l’arganier avait été transplanté, entier, dans son atelier parisien. Les amis de passage grimpaient dans cet arbre aux renflements avenants, et d’une branche à l’autre, locataires insolites, retrouvaient peut-être les gestes anciens d’avant l’origine de l’espèce ? Tournant le dos au jardin, Lad a choisi de peindre dans le grenier qu’il a aménagé. Dans la cage d’escalier qui mène à l’atelier sont punaisées des coupures de presse, une pin-up des années 60 voisinant gracieusement avec Che Guevara, Catherine Deneuve avec Angela Davis. Car sous les petites icônes d’ici-bas apparaissent toujours les icônes majeures que ce Slave porte en lui et dont rien ne le séparera.

Au nord-est de Paris. De très hauts sapins entourent le repaire de Gérard Titus-Carmel . Dans une cour où la mousse auréole chaque pavé d’une douce écume verdâtre, deux bâtisses se font face. L’une est comme nue, livrée aux gifles du vent et aux morsures de la lumière ; l’autre, la plus encaissée, subit le froid, l’humidité, les mauvais courants d’air, des branchages sauvages la couronnent de réseaux complexes et vigoureux. C’est ici que Gérard peint, écrit, loin des lumières artificielles. Nous déjeunerons ensemble sous le ciel changeant du mois d’août. Menacés par une escadrille d’abeilles, où devaient bien se mêler quelques guêpes, nous jouerons aux chaises musicales, mugissant, vengeurs, des proverbes ingrats en japonais.

Grève des transports. Nous prenons un taxi de banlieue pour rejoindre Julius Baltazar . Le taxi ne sait pas où aller. Le temps tournant avec le compteur, nous finissons par comprendre que nous sommes perdus. La voiture s’arrête brutalement au milieu d’un chantier. Les ouvriers médusés suspendent leurs marteau-piqueurs au moment où je dévale dans la tranchée. Aucune étoile à l’horizon. Personne ne connaît le nom de la rue que nous cherchons. Julius lui-même ne parvient pas à savoir où nous avons échoué. Après de nombreuses péripéties très ordinaires, nous voyons monter comme d’un songe un homme grand, avec une barbe, lesté au goudron par un tout petit chien blanc. La maison de Julius est en travaux elle aussi, on s’y sent pourtant chez soi. Les livres s’ouvrent, les estampes sortent des cartons, les dessins abandonnent leurs papiers de soie, les tableaux règnent en maîtres. Mais il est déjà tard et nous ne savons comment rentrer. Julius, n’écoutant que son courage, nous raccompagnera dans son petit véhicule électrique où, toutes jambes repliées, le chien juché sur ma tête, nous atteindrons notre but à une vitesse de pointe de 10 km/h. Ce fut, je crois, le seul record enregistré durant cette aventure, et le plus grand fou rire agitant la vibrante capsule de notre « caravane », balayée sur le bord des boulevards par la sidérante « civilisation » de l’automobile.

Quelques stations de RER nous emmènent chez Hervé Télémaque . Une bretelle d’autoroute, un bloc de béton, des voitures tous feux ouverts sous la pluie battante. Je sors le petit bout de papier vite trempé et je découvre qu’Hervé Télémaque habite juste en face du numéro 9 de la rue où je me trouve. La manière dont il m’a indiqué son adresse m’intrigue : pourquoi m’avoir donné le numéro d’en face et pas le sien propre ? La porte est bleue, les murs sont blancs et frais comme sur une île atlantique. On oublie le vacarme des périphériques pour se retirer des siècles en arrière quand, me dit-il, on importa clandestinement en Haïti une édition des œuvres de Fénelon et qu’un certain Télémaque pointa du doigt l’horizon, annonçant des voyages et des quêtes de part et d’autre de l’océan. Télémaque…

Où peut bien se cacher l’atelier de Fassianos ? Mes premiers rendez-vous avec Alekos eurent lieu dans mon bureau de l’Institut Français d’Athènes. A peine passé le pas de la porte, je le voyais extirper de son par-dessus kaki de légionnaire à tendance neo-spartiate, stylos, feutres rouges et bleus. Un coup de crayon sur mes dossiers, un ruban de soie rouge noué autour de mon coup, lui se grimant comme un pirate : en deux temps trois mouvements nous faisions de ce bureau un atelier de couture, une salle de théâtre, un vaisseau-amiral. Une autre fois encore, nous nous sommes donné rendez-vous tout près du vieux stade olympique chez l’encadreur. Certes, dans cette boutique donnant sur une rue retirée, l’on encadre bien lithographies, dessins ou peintures, mais sur la grande table de l’encadreur, loin des natures mortes, se tortillent les petits rougets du matin que l’on va bientôt rouler dans la farine avant de les saisir vivants dans l’huile bouillante. C’est ici qu’Alekos œuvre tranquillement, entre amis, dans un atelier qui sent autant le poisson que la térébenthine, et où claironnent les dernières chansons grecques à la mode, crachées par un vieux transistor des années 60 : autre friture. Mais je n’aurais sans doute jamais connu son véritable atelier, si notre ambassadeur et son épouse ne m’avaient expressément demandé de le visiter. Ce sont des défis auxquels on ne se dérobe pas ! Rendez-vous fut pris un soir de novembre. Nous voici partis vers Papagou, banlieue résidentielle d’Athènes, siège des ambassades, sorte de Neuilly-sur-Hymette si je puis dire. Dans la pénombre se détachait une villa aux marbres clairs, trois ou quatre étages, des formes massives incrustées de mosaïques familières : le soleil, la lune, un profil d’athlète… Alekos vit ici dans une sorte de rocher qu’il a lui-même poli, ponçant les murs jusqu’au gemme, grattant les revêtements inutiles, rapatriant les matériaux jusqu’au géologique pur. Lorsque nous sommes entrés dans ce palais, j’eus la sensation de vivre la cérémonie d’une visite officielle en Orient, dans un royaume antique et sacré, situé peut-être entre la Jordanie et le Yémen. Quelque chose de très ému et de très solennel émanait en effet de cette rencontre où chacun apprenait à habiter l’autre au sein de cette demeure, si somptueuse et si vide, comme le sont en général les palais des grands seigneurs bédouins.

Où peut bien se cacher l’atelier de Fassianos ? Mes premiers rendez-vous avec Alekos eurent lieu dans mon bureau de l’Institut Français d’Athènes. A peine passé le pas de la porte, je le voyais extirper de son par-dessus kaki de légionnaire à tendance neo-spartiate, stylos, feutres rouges et bleus. Un coup de crayon sur mes dossiers, un ruban de soie rouge noué autour de mon coup, lui se grimant comme un pirate : en deux temps trois mouvements nous faisions de ce bureau un atelier de couture, une salle de théâtre, un vaisseau-amiral. Une autre fois encore, nous nous sommes donné rendez-vous tout près du vieux stade olympique chez l’encadreur. Certes, dans cette boutique donnant sur une rue retirée, l’on encadre bien lithographies, dessins ou peintures, mais sur la grande table de l’encadreur, loin des natures mortes, se tortillent les petits rougets du matin que l’on va bientôt rouler dans la farine avant de les saisir vivants dans l’huile bouillante. C’est ici qu’Alekos œuvre tranquillement, entre amis, dans un atelier qui sent autant le poisson que la térébenthine, et où claironnent les dernières chansons grecques à la mode, crachées par un vieux transistor des années 60 : autre friture. Mais je n’aurais sans doute jamais connu son véritable atelier, si notre ambassadeur et son épouse ne m’avaient expressément demandé de le visiter. Ce sont des défis auxquels on ne se dérobe pas ! Rendez-vous fut pris un soir de novembre. Nous voici partis vers Papagou, banlieue résidentielle d’Athènes, siège des ambassades, sorte de Neuilly-sur-Hymette si je puis dire. Dans la pénombre se détachait une villa aux marbres clairs, trois ou quatre étages, des formes massives incrustées de mosaïques familières : le soleil, la lune, un profil d’athlète… Alekos vit ici dans une sorte de rocher qu’il a lui-même poli, ponçant les murs jusqu’au gemme, grattant les revêtements inutiles, rapatriant les matériaux jusqu’au géologique pur. Lorsque nous sommes entrés dans ce palais, j’eus la sensation de vivre la cérémonie d’une visite officielle en Orient, dans un royaume antique et sacré, situé peut-être entre la Jordanie et le Yémen. Quelque chose de très ému et de très solennel émanait en effet de cette rencontre où chacun apprenait à habiter l’autre au sein de cette demeure, si somptueuse et si vide, comme le sont en général les palais des grands seigneurs bédouins.

Pierrette Bloch , elle, n’avait pas d’atelier quand je l’ai rencontrée. C’est au Select que nous avons fixé notre rendez-vous. Elle était arrivée en avance, et nous aussi. Puisqu’un plateau d’huîtres trônait déjà sur sa table, nous avons pris le parti de déjeuner ensemble, dévorant pour ma part un croustillant sandwich au camembert, luxe parisien qu’elle feignait de ne pas connaître. L’atelier de Pierrette Bloch étant en chantier depuis plusieurs mois, Montparnasse était redevenu son refuge, sa cantine, son hôtel, mais c’était une bien grande souffrance pour cette créature de recueillement et de travail intense, soudain interdite d’atelier. Car Pierrette Bloch ne fait qu’un avec son œuvre, on dirait même qu’elle en provient. De son passé on ne sait pas grand-chose, toute question, tout commentaire, étant immédiatement repoussés d’un revers de canne et du coup d’œil impératif du félin qu’on importune ! Je ne sais d’où elle vient. Je ne sais qui elle est. Elle vit l’Instant, ce nœud, ce précipité vivant, semblable au point noir sur une feuille blanche à qui elle donne vie d’un geste évident. Et le voilà, point noir, qui vit dans l’isolement puissant de ce qu’il est. Il y a eu pourtant la Suisse, il y eut le Japon, aujourd’hui et depuis bien longtemps il y a Paris.

Il neigeait presque lorsque nous sommes arrivés au point culminant de la capitale. Des pavés serpentent courageusement jusqu’au firmament où les façades sont blanches traversées de fers forgés noirs rutilant de givre. Valerio Adami défie les lois de la gravitation. Ses dessins négocient des virages et des lignes de fuites scandaleusement non-euclidiennes. Il est à la fois géographe et géomètre, savant metteur en scène de tragédies modernes, il sait aussi retrouver la surprise grave et naïve des illettrés face aux signes qui les emparent, face au monde et à son tableau noir. Penché sur sa toile, Adami tient un compas, un outils d’architecte ou de poète, qu’il déplace entre les personnages, formant des cercles de couleurs interrompus de grands traits noirs visibles de très loin, comme un message lancé du haut de la butte Montmartre à l’adresse d’un autre temps, d’une autre langue, d’un autre homme dans un autre espace…

Il fait toujours soleil lorsqu’on frappe à la porte de Leonardo Cremonini . Car le peintre est le gardien d’un empire où les chiens jappent harmonieusement et où les enfants, sentinelles insouciantes, patrouillent avec des jouets sous le bras devant les chambres mi-closes d’amants rêvant tout éveillés de leur propre amour. Il y a des climats de fraîcheur et d’autres de ténèbres qui se répondent d’un tableau à un autre. Les chambres aux étoffes chaudes et les plages ouvertes aux couleurs douces et froides se partagent dans son œuvre au gré du balancier interne qui l’entraîne lui-même d’une ville à une île, inlassablement.

Avant-dernier rendez-vous sur notre carnet : Madrid. Un hidalgo portant gilet vert à boutons dorés – citation alpestre dans le vêtement, donnant à son allure une hauteur toute montagnarde – ouvre finalement la porte au photographe : « Un peu plus et je vous prenais pour mon galeriste Karl Flinker ! ». En moins de vingt minutes Eduardo Arroyo était « dans la boîte », et libre enfin de retrouver sa maison de campagne…

Pour dernier rendez-vous je raconterai le premier, celui que j’ai eu il y a presque dix ans avec Pierre Alechinsky . C’était dans un restaurant chinois. J’avais à l’époque suivi un groupe d’amis graveurs, « fabricants » de beaux livres, dont les presses étaient établies au cœur du treizième arrondissement dans de petites rues sévères comme on en trouve seulement en province. Dans ces gargotes où l’on n’échange que des chiffres contre des bols de riz, j’avais été pourtant tentée d’imaginer le jour où le peintre rencontra Walasse Ting, maître chinois, et où ce fut, non loin de là peut-être, les chiffres d’un autre pacte qui devaient s’échanger, liant pour toujours le cobra au dragon, l’encre à la toile.

Les saisons se sont succédé, mais la pluie nous aura partout accompagnés. Le photographe Didier Ben Loulou, qui est à sa manière un oriental, sait par divination interpréter les signes atmosphériques et, malgré les nuages, les caprices du ciel absorbant la lumière, parvint tout de même à creuser une percée jusqu’à la lampe intime des artistes qui nous ont si généreusement accueillis. Grâce à ses photographies, prises sur le vif, le temps de la visite, nous pouvons désormais deviner un peu mieux l’espace de l’œuvre, le contour du visage qui la soutient dans l’invisible. Ainsi, par ces séries délibérément mobiles, chacun de nous peut, presque naturellement, serrer la main des peintres tout en découvrant leurs tableaux.

J’ai voulu en effet que ce projet ressemble d’abord et avant tout à une bonne poignée de main, et qu’il laisse au visiteur cette sensation indicible que nous avons tous après une rencontre que l’on sait déterminante. Aussi ai-je souhaité que, associées aux portraits des peintres, on puisse entendre aussi leurs voix. Et c’est pourquoi j’ai rassemblé ici le fruit de nos échanges : quelques anecdotes, la saveur du langage parlé, la syntaxe inimitable de ceux qui parmi eux appartiennent à la langue francophone, merveilleusement inventive et parfois si déroutante. Certains ont légèrement retouché leurs propos, mais tous ont « joué le jeu », et c’est un plaisir particulier que de pouvoir croiser leur regard et de surprendre, à la fois spectateurs et témoins, un peu de leur conversation. J’ai également confié aux peintres le soin de choisir l’écrivain qui parlerait d’eux, de sorte que rien dans ce projet n’échappe aux trois critères absolus qui auront guidé toute notre aventure : l’échange, le partage et le regard complice.

Vingt-deux peintres, autant d’écrivains, c’est trop et c’est trop peu. L’honnêteté veut de rappeler que la théorie butte d’abord sur la géométrie. Il n’est de commissaire d’exposition qui soutiendrait le contraire. Or moi qui n’ai été ici qu’une sorte d’agent de liaison, il m’aura fallu aussi abdiquer devant cette bienheureuse contrainte qui vous soumet à des choix. Mais Paris, cette capitale si sobrement drapée de gris, recèle encore sous son incomparable couvercle de zinc de bien nombreux ateliers, de multiples palettes aux accents planétaires. Fuyant la pauvreté, l’incompréhension, les dictatures, ballottés par l’Histoire, désirant si violemment ce pays, la France, qui représente encore si souverainement la culture, beaucoup pourtant m’ont dit être arrivés là par hasard. N’est-ce pas le plus sincère hommage que l’on puisse adresser à une ville dont le magnétisme est tel que, à travers les années, l’Ecole de Paris s’est faite école buissonnière et le hasard s’est vu soudain changé en nécessité ? Car Paris, tous le savent, permet de mener une œuvre, la plus personnelle possible, la plus isolée, la plus singulière, tout en étant à chaque instant proche de tout et de chacun. Les peintres, et c’est assez peu commun pour le souligner, forment une insolite « société secrète » où chacun se connaît, s’observe et, souvent, s’apprécie. Nous n’aurons sans doute pénétré qu’un des nombreux cercles de cette ville, d’autres restent à découvrir et déjà des noms nous viennent à l’esprit. D’évidence, il s’agit là d’une première étape. Paris est toujours Paris : d’autres peintres continuent de s’y installer, d’autres œuvres se forment à travers d’autres sensibilités, et de nouveaux destins se rêvent dans d’autres ateliers. Nous devrons donc reprendre rendez-vous pour demain.

De loin en loin Paris s’est donné à voir comme une immense salle d’exposition, à l’accrochage hétéroclite, au rythme désarçonnant, vaste et splendide en ses faubourgs comme en son centre. Ce sont ces artistes qui ont choisi Paris pour atelier que nous vous invitons à rencontrer ici, dans un pays, la peinture, où nous sommes tous des passants éblouis.

De retour au sud, à Arcueil, laissez la demeure seigneuriale de Jean Raspail sur votre droite pour entrer directement dans le jardin. Le portail s’ouvre tout seul. Alors, vous avancez jusqu’au palmier qui, de son panache cendré, triomphe seul dans la cour et vous cède le passage jusqu’au chalet peuplé de masques colombiens. Vous tentez de vous frayer un chemin entre les sculptures et les tableaux quand un rire bienveillant tonne au loin : c’est

De retour au sud, à Arcueil, laissez la demeure seigneuriale de Jean Raspail sur votre droite pour entrer directement dans le jardin. Le portail s’ouvre tout seul. Alors, vous avancez jusqu’au palmier qui, de son panache cendré, triomphe seul dans la cour et vous cède le passage jusqu’au chalet peuplé de masques colombiens. Vous tentez de vous frayer un chemin entre les sculptures et les tableaux quand un rire bienveillant tonne au loin : c’est  Non loin de là

Non loin de là  Fin d’après-midi, Métro Gallieni. Le ciel est noir éclairant d’une flamme acide les tags du périphérique.

Fin d’après-midi, Métro Gallieni. Le ciel est noir éclairant d’une flamme acide les tags du périphérique.  Cap sur la Place d’Italie. Il fait très beau, c’est le 1er mai, des brins de muguet à la boutonnière, nous annonçons notre arrivée. La pièce n’est pas très grande mais fonctionnelle. Une affiche est placardée sur la porte que nous venons de refermer : une exposition collective dans les années 60, tout le monde est présent, les figuratifs, les abstraits, sans distinction ! On aperçoit tout de suite une table encombrée d’objets et de lettres, sortes de fétiches, témoins de ses plus belles rencontres : Beckett, Bram Van Velde, un cuivre immaculé reçu des mains de Morandi…

Cap sur la Place d’Italie. Il fait très beau, c’est le 1er mai, des brins de muguet à la boutonnière, nous annonçons notre arrivée. La pièce n’est pas très grande mais fonctionnelle. Une affiche est placardée sur la porte que nous venons de refermer : une exposition collective dans les années 60, tout le monde est présent, les figuratifs, les abstraits, sans distinction ! On aperçoit tout de suite une table encombrée d’objets et de lettres, sortes de fétiches, témoins de ses plus belles rencontres : Beckett, Bram Van Velde, un cuivre immaculé reçu des mains de Morandi…  Plus au nord loge

Plus au nord loge  Direction Porte d’Orléans. Un bus nous trimballe un mardi chez

Direction Porte d’Orléans. Un bus nous trimballe un mardi chez  Où peut bien se cacher l’atelier de

Où peut bien se cacher l’atelier de